近赤外線吸収材料

Near-Infrared Absorbing Materials

閉じる

Search 検索

環境問題に貢献する素材や製品が次々に開発されるなか、近年大きな注目を集めている、電気の力で抗菌効果を発揮する生分解性繊維素材「ピエクレックス」

同じく環境への貢献が期待される「SOLAMENT®」を開発する住友金属鉱山の執行役員でサステナビリティ推進部長の矢野三保子とイノベーション戦略統括部長の東福淳司が、ピエクレックスを展開する株式会社ピエクレックスの玉倉大次社長のもとを訪ね、素材が生み出す社会貢献の可能性と共創への想いについて語りました。

ピエクレックスのご紹介はこちら~でんき(電気)のせんい(繊維)”で世界を変える

矢野 玉倉社長は新卒で村田製作所にご入社後、一度会社を離れられていたそうですね。

玉倉 大学新卒で入社し、当時はまだ新規事業だった携帯電話の近距離無線通信モジュールを作る部門に配属になりましたが、2年ほどで転職しました。その後は先輩と一緒にベンチャーを立ち上げたり、外資系の企業で新規事業のマーケティングやブランディングに関わったり、大阪の化学メーカーでジョイントベンチャーに関わったりと、一貫して新規事業の分野で仕事をしてきました。

2017年、村田製作所の常務執行役員になったかつての上司から「うちでまた新しいことをせえへんか?」と声をかけてもらい、約20年ぶりに村田製作所に戻ったのですが、そこで関わるようになったのが、植物由来のポリ乳酸を原料とした力を加えると電気が出て抗菌する村田製作所独自の生分解性の繊維素材「ピエクレックス」です。

矢野 2020年に立ち上げたピエクレックス社は帝人フロンティア株式会社との合弁での設立でした。それはなぜだったのでしょうか?

玉倉 2017年に村田製作所に戻ってきたときはまだピエクレックスの開発途上で、この画期的なテクノロジーがあれば市場を席巻できるのではないかという漠然としたイメージはありましたが、抗菌といっても凄まじい抗菌力があるわけではなく、ビジネスにできるかは未知数でした。その展開を1~2年必死で考え、実験も重ねました。しかし、当社の力だけではクリアできない課題も多く、繊維の分野で共創できるパートナーとして帝人さんに声をかけさせていただきました。

帝人フロンティアさんとは4年ほど共同で研究開発しましたが、ある程度独り立ちできるようになったことから、2024年の10月に合弁を解消。村田製作所の100%子会社として再スタートしました。

ピエクレックスを使用した製品

株式会社ピエクレックスのご紹介はこちら

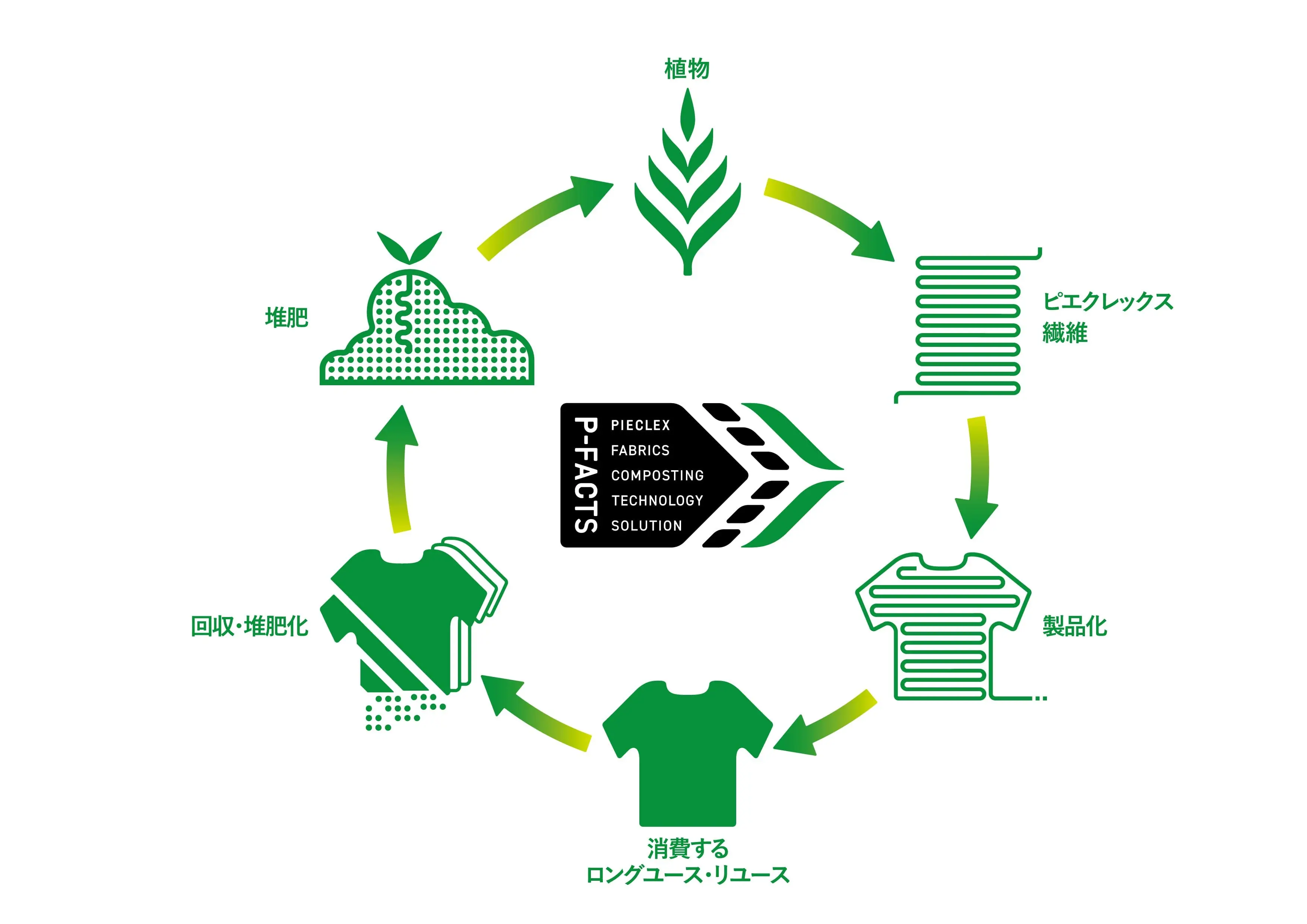

東福 現在、その「ピエクレックス」を中心としたサーキュラーエコノミー「P-FACTS(ピーファクツ)」を展開されていますが、非常に興味深い仕組みですね。

玉倉 新型コロナウイルスの感染拡大以降、抗菌や抗ウイルスのニーズが大きく高まり、より強烈な抗菌が求められるようになりました。我々の素材の抗菌力はマイルドであって、そのぶん長続きする特性もあるのですが、「瞬間的に抗菌したい」となると競争力に劣ってしまいます。そこで、この繊維で何ができるか、コロナ前とは別の軸で思いを巡らせました。

幸運だったのは、ピエクレックスが植物由来で生分解性(※)の繊維だったことです。サステナビリティや脱炭素といったキーワードが広がり始めていた時期でもあり、ピエクレックスを使えば脱炭素に貢献できることをアピールしようと考えました。

※微生物などの働きによって物質が分解される性質

ただし、生分解性であるとはいえ、ただ土の中に埋めても分解はしません。60℃や70℃といった温度になって初めて分解が進みます。いくら環境によいといっても、分解までたどり着かなければ、サーキュラーエコノミーが実現しません。それならば、分解も含めたすべてのサイクルに関わり、かつ、それを消費者のみなさんから見えるようにしようと考えました。回収した衣服をたい肥にして、そのたい肥を使ってトウモロコシなど繊維のもとになる野菜を育て、そこからまた服を作る。その流れをすべて消費者のみなさんにお見せすれば、注目や納得感が得られるのではないかと考えました。

誰もが気軽に環境貢献を感じられる循環インフラ「P-FACTS」

矢野 環境や社会、経済の持続可能性を追求するサステナビリティ経営において企業活動の透明性は非常に重要ですよね。ただ、日本人はネガティブなことはどうしても隠したほうがよいのではないかと考える。しかし現在は、悪いことも含めて開示し透明性を高くすることで信頼が得られて、「この企業に投資しよう」という動きも高まるはずです。

玉倉 そうした企業があるとすれば、隠すことは自社の成長を遅らせることだということがわかっていないのだと思います。透明性を高めて改善をすれば世界をリードする存在になれるかもしれないのに、自ら負けるほうに向かってしまっている。我々は、できないことはできない、 その代わり進歩しています、という情報を1年ごとに公表するようにしています。

矢野 投資家はその進歩を価値創造ストーリーとしてとらえ、その企業に期待できるかどうかで判断しています。従業員だって、どうせお金も時間も使うなら夢のあるビジネスをやって欲しいと思うでしょうし。しかし、古い体質の会社は「期待させたのにできなかったらどう責任を取るんだ」という意識のほうが強いのではないかと思います。

東福 さらにピエクレックスさんがすごいのは、このサーキュラーエコノミーへの貢献活動に飲食店まで巻き込んで、素材から作ったたい肥を使って育てた作物を食べるところまでを取り込んでいるところです。これには驚きました。

玉倉 今もどんどん輪が広がっていますよ。最近では、農産物を作るだけではなく、鎌倉市や今治市、守山市などでコットンを育てる取り組みも始めています。 P-FACTSは技術ではなく、あくまで規格認証です。規格さえ守っていただければ誰が入ってきてくださっても構いません。これからもそうした仲間を増やしていきたいと考えています。

東福

せっかく新たなアイデアからイノベーションにつながる成果を出しても、それが商品化されなかったり、また売れる商品にならないというのは往々にして起こりえますよね。ピエクレックスさんの場合、ポリ乳酸の圧電効果に着目、力を加える際に発生する電気の力で抗菌・防臭効果を発現させるというアイデアでスタートされた。ただ、実際やってみるとその絶対効果がやや不十分だった。普通ならそこで歩みを止めてしまってもおかしくないと思うんです。

しかしそこで立ち止まらず、生分解性プラスチックというポリ乳酸が持つ別の側面から、アパレル業界全体の課題に対してアプローチ、堆肥化まで視野に入れた新たなビジネスを提案された。村田製作所といえば最先端の技術を前面に打ち出す企業イメージですが、技術的なイノベーションのみをことさら前に出さず、外部との接触によって新たな発想をもとにその技術をバリューキャプチャーさせた。これが僕にとっては驚きなんです。こうした取り組みはこれまでもあったのでしょうか。

玉倉 いえ、風土としてなかったですね。

東福 だとしたら、社内でも相当な戦いがあったと思います。そのあたりはいかがでしたか?

玉倉 そこは、村田製作所が非常に優良な企業であり、そのなかで私が使わせてもらっている額が経営者も笑って許してくれるレベルであることに助けられていると思います。さらに、新規事業を伸ばさなければいけないという経営者の想いと合致していることも後押しとなっています。

東福 とはいえ、怖さもあっただろうと思うのですが。

玉倉 もちろん怖かったですし、今も怖いですが、再び声をかけてくれた会社に貢献したいという気持ちも強くありました。また、私はこれまで環境に配慮した新規事業に関わることが多く、その経験から、規格を取った会社が圧倒的に強いことを知っています。今回はまさにそのチャンスだと思えるからこそ、怖さがあっても突き進めています。

今となってはなぜだったのかわからないのですが、実は、新卒で村田製作所に入ったとき、環境にまつわる仕事をやりたいと思っていたんです。でも、当時はまだ環境を事業として本気で考える人はほとんどいない時代でした。「自分の考えは間違っているのかも」と思った時期もありました。今になってようやく環境がビジネスとつながる時代がやってきた。温めていたものがやっと実現できると思えるようになってきました。

東福 ここまでのピエクレックスさんの事業の広がりをご自身ではどのようにとらえていますか。

玉倉 思いのほか早く広がり始めていると感じています。最初は、自治体や学校、アパレル企業などに我々からP-FACTSへの参画をお願いしていたのですが、最近では逆に、先方様から我々に対して「参画したい」「ピエクレックスを使って商品化をしたい」「たい肥を作りたい」といってもらえるケースが増えてきています。

ありがたいのは、参画してくださる団体様も独自にSNSなどでピエクレックスやP-FACTSについて発信してくださっていることです。これには広告とは違った力がありますし、効果は大きいと思います。

矢野 P-FACTSのブランディングやストーリー作りにおいて大事にされていることはありますか?

玉倉 環境に長く携わってきた立ち場から、大きく2つのことを大事にしています。一つは、先ほども話が出た透明性。これは絶対です。もう一つは、環境という使い古された、あるいは真面目な人や興味がある人だけがやればよいといったイメージを払しょくし、よりファッショナブルでわくわくするようなものを作るということです。

衣服に限らず、一般の方が商品を選ぶ際、自然に手が伸びるのはカッコいいものであり、楽しいものであるはずです。そうならば、環境によいものこそカッコいい、かわいい、楽しめるというイメージを作っていくべきだと考えています。

東福 ヨーロッパはすでにそうですよね。彼らは日本人とは意識がまったく違っていて、「これは再生可能の服なんだ。だからカッコいいんだ」と胸を張っていうんです。それがブランド力になる。そこを玉倉さんはやろうとしているのだと思います。

農業においても同じですよね。「俺たちが作っている野菜は繊維を分解したコンポストを栄養に作られた作物なんだ」と、生産者が胸を張っていえる状況を作る。非常に高尚かつ日本にはなかなかない価値観でブランディングを考えていらっしゃるのだなと感じました。

矢野 日本で作られるものは品質がよいということは世界の誰もが認めるところですけど、ブランディングの意識は日本人全体に欠けるところですよね。買うか買わないかって、心に訴えかけられるかどうかであって、そこはまさにブランディングの力です。新規事業は技術力だけでは成功しないいうことなのだと、ピエクレックスさんの取り組みを聞いて感じました。

【Part 2】では、ピエクレックス社が展開するサーキュラーエコノミー「P-FACTS」と住友金属鉱山のテクノロジー「SOLAMENT®」の共創の可能性について語り合います。

「X-MINING(クロスマイニング)」は、住友金属鉱山のDNAのもとに新たに始まる、未来を見据えた新しい共創のかたちです。

日本を代表する資源製錬会社の一つ住友金属鉱山には、積み上げた独自の技術と素材力があります。その技術や素材力も今や私たちの手の中でのみ守り育てる時代ではなくなりました。ならば、それらを有効に活用しイノベーションを実現するにはどうすべきか。その答えを共に探すパートナーと技術の創出や課題の解決に取り組むプロジェクトが「X-MINING(クロスマイニング)」です。

本ウェブサイトでは、材料の機能や技術、SDGsに貢献するソリューション事例など幅広く紹介します。当社製品と皆様のアイデアを”共創"(クロス)させ、社会にインパクトを与える新たな価値を“掘り起こすこと”(マイニング)を目指します。

X-MININGのイノベーションの

起点となる

住友金属鉱山の材料製品を紹介します。